先週のお天気はかなりの荒れ模様でした。けれど、たっぷりのおしめりのおかげでにわかに春めいてきました。

お花もひらきはじめ、

枯れ木立のようだった木々も、うっすらと萌葱色。

あと一週間ほどで、花咲か爺さんも大忙しですね。

先週のお天気はかなりの荒れ模様でした。けれど、たっぷりのおしめりのおかげでにわかに春めいてきました。

お花もひらきはじめ、

枯れ木立のようだった木々も、うっすらと萌葱色。

あと一週間ほどで、花咲か爺さんも大忙しですね。

Q: いつも同じ問題をくり返している気がします。どうしたらいいのでしょうか? だんだんうつ手がないように感じています。

A: そうそう! よく観察してみると、いっつも同じことのくり返しじゃない!?(汗) ということ、よくあります。

うつ手がなくて「無力感」を感じている? それは、それは、オメデトウございます! (*´︶`*)

ヨイ知らせです、それは。なぜなら、「無力感」を感じない限り、私たちは「自分のやり方」というものが古くて役に立たない、ということに気づくことができないからです。気づかなければ、手放すこともできません。

行き詰まったと感じたときこそ、やっと正しい方向転換へと腹をくくることができるのです。

私たちが永らく本当だと信じてきたことの多くは、役に立たないどころか、少しづつ自分の首を真綿で締めあげるように自分自身を破滅へと向かわせるものだったのです。

でも、そのことは本当に苦しくなるまでは、なかなか気づくことができません。

くり返し起こる問題 ・・・ パートナーシップや職場での人々との葛藤、自分のこころのクセから起こる苦しさ、経済的な困難やらキャリアにかかわるあれこれ。乗り越えた!と思ったら、ありゃ!? また同じことが起こってる? いち難さって、またいち難。そんなくり返しです。(あきらかに、何かがうまくいっていないわけです。)

そんな問題に直面すると、私たちは自分の知識を総動員して、あるいは人の知識もかりながら、選択し、決断し、努力をし、頑張ってゴールを目指します。

でも、私たちが「行動」というものを起こすとき(どんな行動であろうとも)、それは何かを手にするためであり、何かを手にしたいと思うときは必ず欠乏感があります。そして、その欠乏感の根底にあるのは怖れです。つき詰めれば、欠乏のはてに「死んじゃうよ〜!」という怖れ。

そこで思い出さなければならないのは、「動機」と「結果」はイコールである、ということ。

私たちが「行動」を起こそうとするときは決まって、「怖れ」ています。すると、このルールどおり、どのような行動をとろうとも、努力をしようとも 、それは「怖れ」から発するものであり・・・ 何をしようとも、スタート地点と同じ「怖れ」に戻ってきてしまうということなのです。

頑張ったのに、着いたところは同じところ ・・・。

怖れを感じているのはいつも「個人(エゴ)」であり、「個人」として考えているときには、それはまるで針の穴から世界全体をのぞいているようなもので、ほんのピンポイントでしか見えていないために、何も正しい決断ができない状態です。

小さな個人が使う思考というもの自体が、個人の限られた経験と狭い視野をベースにしたものなので、これを今起きている状況にあてはめようとすると過去と同じパターンになるのです。

目のまえにある現実というものは、たった今、この瞬間にあるものなので、じつは過去とも未来とも関係をもたない(時間軸にない)ものです。

その現実を真新しい絵にたとえると、過去の思考を使うということは、そこに古いびたカピカピの絵の具を塗りたくり、過去とまったく同じ古びたものに変えてしまう、ということなのです。案の定、以前と同じに見えます。

「怖れ」からスタートした問題解決が「怖れ」に帰着することと同様に、「思考」で解決しようとすることもうまくいかない原因のひとつです。せっかくのまっさらな新しいものに、いつも過去という古く重たい絵の具をべったりとぬりつけることで、それを新鮮みのない同じパターンのものに変えていたということなのです。

だから、「怖れ」に基づいた意図や行動や努力も、また「考えること」で解決しようとすることも、自分の足をひっぱり過去につなぎとめる結果となり、同じことがくり返されているように感じるのです。

では、どうすればいいのか? というと、「なにもしないこと」なのです。

状況に対して、降参します。明け渡します。

「なにもしない」なんて、私たちの常識ではいちばん無力で、いちばんふがいなく、いちばんおバカで無意味に感じられることかもしれません。(そういった意味で、価値観を180度変えて方向転換する必要があるのです。)

どのような問題にしろ、問題の解決の鍵は「受容」、「受けいれること」に尽きます。(コントロール、抵抗、努力、意図のない状態です。)

「受けいれる」とは、個人(エゴ)がないこと。つまり、思考のストップ。沈黙。明け渡し。開放性。あるがままとして赦すこと。自分が見ている画面とひとつであること。自分が世界になること。

目のまえの状況に対して、口を開かず、手もふれません。つまり何ひとつ文句を言わず、コントロールしようとしない状態で、完全に受けいれて、流れに身をまかせること。

受容しているときには、「私」という小さな個人がいなくなり、全体のなかからすべてが生まれてきます。そして、それは過去のパターンに縛られない真新しいものであり、正しい反応なのです。(しかし、個人が口を出したとたんに、過去のパターンに塗り替えられます。 ご注意を!)

インドの賢者も「受容が起こると、カルマを超越し、カルマは無効にされる」と言われていました。

「受けいれる」ことで、すべては生まれてきた源(気づき)のなかへと消え去ります。それが本当の問題の終わりです。

「自分が誰であるかわかるまで、問題はなくならない」といいます。

それは、自分というものが自分が見ている画面のなかの小さな個人だと思っているうちは、世界との軋轢はなくならないということです。

自分の見ている意識のなかに世界のすべてが納まったとき、全体が調和する解決策が浮かぶようになるようです。それが正しい視点であり、正しい解決策。

だから、個人であるエゴが自分だと信じているうちは、問題が見えてあたりまえであり、自分が意識であるということに気づきはじめると、その考え方にあった世界が知覚されるようになります。

つまり、個人が退くことによって、本当に自分がイキイキと姿を現すようになり、そこから正しい流れが生まれるようになるのです。

だから、同じような問題がくり返されていると感じるときには、あせっていつものパターンで解決策を考えることなく、まずはじっくりと「受けいれる」ということに徹してみましょう。

そして、「受けいれる」ということをはじめると、とてつもない感情の大波に出くわしたりします。

あまりにも大きな感情で、手におえないように感じるかもしれません。

じつは「問題」とは、その大きな感情を避けて隠し通しておきたいがために、カモフラージュとして気をそらすために使っていたものです。「問題」にかかづらっていさえすれば、この感情に気づかなくてすむ、向きあわなくてすむ、とばかりに。

だから、直面して受けいれて感じなければならないのは、その「感情」そのものなのです。その「感情」を処理しない限りは、問題を作り出すことをやめられません。

さて、この避けつづけてきた感情をどう「受けいれ」ましょうか?

大丈夫、個人としてでなく、気づきのスペースのなかで「名札・言葉・セリフ(怖い・つらい・・・)」をつけずに、ニュートラルな「感じ」としてただ感じてみてください。

そう ・・・ ただバリバリッと感電するような感じです。強い衝撃を感じるかもしれませんが、感電と同じです。名札をつけなければ、ただの「感じ」となります。ただそれが通りぬけて行くだけです。

そしてそれは、その意識のスペースのなかに溶けて消えてゆきます。ついに消滅します。終わりとなります。

そしてようやく、真の問題の原因となっていたイヤな感情を片づけることに成功します。

そして感情を片づければ片づけるほど、意識(気づき)としての自分の解放感や安らぎを感じることができるようになります。ものごとが正常な流れとなるのです。

パターン化している問題を見つけたら是非、勇気をもって「受けいれて」、こころのお掃除をしましょう! 脱パターン化をはかりましょう!

そのうち、今までの縮こまって怯えている小さな自己ではなくて、ゆったりどっしり自由な自分が姿をあらわし、そのなかで人生が違った見え方がするようになるかもしれません。

「受けいれる」ことを練習して、春とともに新しい現実を迎えいれてみましょう♪

PS 同じ問題がくり返されるとき、正しく対処していても、依然として同じ問題がくり返されることもあります。

それは、処理が順調に進んでいる場合です。ハイヤーセルフが「順調にいっていますね。じゃあ、いらないこころのなかのジャンクをどんどん片づけてしまいましょう」ということで、同じようなイメージでそれが見えるためにくり返しているように感じる場合もあるのです。

その場合には、じゃんじゃん受けいれて、こころをさっぱりして、真の自分を取り戻しましょう!

(「気づきの日記」バックナンバーはこちら: 古川 貴子/ ヒプノセラピー・カウンセリング )

Q: いつも同じ問題をくり返している気がします。どうしたらいいのでしょうか? だんだんうつ手がないように感じています。

A: そうそう! よく観察してみると、いっつも同じことのくり返しじゃない!?(汗) ということ、よくあります。

うつ手がなくて「無力感」を感じている? それは、それは、オメデトウございます! (*´︶`*)

ヨイ知らせです、それは。なぜなら、「無力感」を感じない限り、私たちは「自分のやり方」というものが古くて役に立たない、ということに気づくことができないからです。気づかなければ、手放すこともできません。

行き詰まったと感じたときこそ、やっと正しい方向転換へと腹をくくることができるのです。

私たちが永らく本当だと信じてきたことの多くは、役に立たないどころか、少しづつ自分の首を真綿で締めあげるように自分自身を破滅へと向かわせるものだったのです。

でも、そのことは本当に苦しくなるまでは、なかなか気づくことができません。

くり返し起こる問題 ・・・ パートナーシップや職場での人々との葛藤、自分のこころのクセから起こる苦しさ、経済的な困難やらキャリアにかかわるあれこれ。乗り越えた!と思ったら、ありゃ!? また同じことが起こってる? いち難さって、またいち難。そんなくり返しです。(あきらかに、何かがうまくいっていないわけです。)

そんな問題に直面すると、私たちは自分の知識を総動員して、あるいは人の知識もかりながら、選択し、決断し、努力をし、頑張ってゴールを目指します。

でも、私たちが「行動」というものを起こすとき(どんな行動であろうとも)、それは何かを手にするためであり、何かを手にしたいと思うときは必ず欠乏感があります。そして、その欠乏感の根底にあるのは怖れです。つき詰めれば、欠乏のはてに「死んじゃうよ〜!」という怖れ。

そこで思い出さなければならないのは、「動機」と「結果」はイコールである、ということ。

私たちが「行動」を起こそうとするときは決まって、「怖れ」ています。すると、このルールどおり、どのような行動をとろうとも、努力をしようとも 、それは「怖れ」から発するものであり・・・ 何をしようとも、スタート地点と同じ「怖れ」に戻ってきてしまうということなのです。

頑張ったのに、着いたところは同じところ ・・・。

怖れを感じているのはいつも「個人(エゴ)」であり、「個人」として考えているときには、それはまるで針の穴から世界全体をのぞいているようなもので、ほんのピンポイントでしか見えていないために、何も正しい決断ができない状態です。

小さな個人が使う思考というもの自体が、個人の限られた経験と狭い視野をベースにしたものなので、これを今起きている状況にあてはめようとすると過去と同じパターンになるのです。

目のまえにある現実というものは、たった今、この瞬間にあるものなので、じつは過去とも未来とも関係をもたない(時間軸にない)ものです。

その現実を真新しい絵にたとえると、過去の思考を使うということは、そこに古いびたカピカピの絵の具を塗りたくり、過去とまったく同じ古びたものに変えてしまう、ということなのです。案の定、以前と同じに見えます。

「怖れ」からスタートした問題解決が「怖れ」に帰着することと同様に、「思考」で解決しようとすることもうまくいかない原因のひとつです。せっかくのまっさらな新しいものに、いつも過去という古く重たい絵の具をべったりとぬりつけることで、それを新鮮みのない同じパターンのものに変えていたということなのです。

だから、「怖れ」に基づいた意図や行動や努力も、また「考えること」で解決しようとすることも、自分の足をひっぱり過去につなぎとめる結果となり、同じことがくり返されているように感じるのです。

では、どうすればいいのか? というと、「なにもしないこと」なのです。

状況に対して、降参します。明け渡します。

「なにもしない」なんて、私たちの常識ではいちばん無力で、いちばんふがいなく、いちばんおバカで無意味に感じられることかもしれません。(そういった意味で、価値観を180度変えて方向転換する必要があるのです。)

どのような問題にしろ、問題の解決の鍵は「受容」、「受けいれること」に尽きます。(コントロール、抵抗、努力、意図のない状態です。)

「受けいれる」とは、個人(エゴ)がないこと。つまり、思考のストップ。沈黙。明け渡し。開放性。あるがままとして赦すこと。自分が見ている画面とひとつであること。自分が世界になること。

目のまえの状況に対して、口を開かず、手もふれません。つまり何ひとつ文句を言わず、コントロールしようとしない状態で、完全に受けいれて、流れに身をまかせること。

受容しているときには、「私」という小さな個人がいなくなり、全体のなかからすべてが生まれてきます。そして、それは過去のパターンに縛られない真新しいものであり、正しい反応なのです。(しかし、個人が口を出したとたんに、過去のパターンに塗り替えられます。 ご注意を!)

インドの賢者も「受容が起こると、カルマを超越し、カルマは無効にされる」と言われていました。

「受けいれる」ことで、すべては生まれてきた源(気づき)のなかへと消え去ります。それが本当の問題の終わりです。

「自分が誰であるかわかるまで、問題はなくならない」といいます。

それは、自分というものが自分が見ている画面のなかの小さな個人だと思っているうちは、世界との軋轢はなくならないということです。

自分の見ている意識のなかに世界のすべてが納まったとき、全体が調和する解決策が浮かぶようになるようです。それが正しい視点であり、正しい解決策。

だから、個人であるエゴが自分だと信じているうちは、問題が見えてあたりまえであり、自分が意識であるということに気づきはじめると、その考え方にあった世界が知覚されるようになります。

つまり、個人が退くことによって、本当に自分がイキイキと姿を現すようになり、そこから正しい流れが生まれるようになるのです。

だから、同じような問題がくり返されていると感じるときには、あせっていつものパターンで解決策を考えることなく、まずはじっくりと「受けいれる」ということに徹してみましょう。

そして、「受けいれる」ということをはじめると、とてつもない感情の大波に出くわしたりします。

あまりにも大きな感情で、手におえないように感じるかもしれません。

じつは「問題」とは、その大きな感情を避けて隠し通しておきたいがために、カモフラージュとして気をそらすために使っていたものです。「問題」にかかづらっていさえすれば、この感情に気づかなくてすむ、向きあわなくてすむ、とばかりに。

だから、直面して受けいれて感じなければならないのは、その「感情」そのものなのです。その「感情」を処理しない限りは、問題を作り出すことをやめられません。

さて、この避けつづけてきた感情をどう「受けいれ」ましょうか?

大丈夫、個人としてでなく、気づきのスペースのなかで「名札・言葉・セリフ(怖い・つらい・・・)」をつけずに、ニュートラルな「感じ」としてただ感じてみてください。

そう ・・・ ただバリバリッと感電するような感じです。強い衝撃を感じるかもしれませんが、感電と同じです。名札をつけなければ、ただの「感じ」となります。ただそれが通りぬけて行くだけです。

そしてそれは、その意識のスペースのなかに溶けて消えてゆきます。ついに消滅します。終わりとなります。

そしてようやく、真の問題の原因となっていたイヤな感情を片づけることに成功します。

そして感情を片づければ片づけるほど、意識(気づき)としての自分の解放感や安らぎを感じることができるようになります。ものごとが正常な流れとなるのです。

パターン化している問題を見つけたら是非、勇気をもって「受けいれて」、こころのお掃除をしましょう! 脱パターン化をはかりましょう!

そのうち、今までの縮こまって怯えている小さな自己ではなくて、ゆったりどっしり自由な自分が姿をあらわし、そのなかで人生が違った見え方がするようになるかもしれません。

「受けいれる」ことを練習して、春とともに新しい現実を迎えいれてみましょう♪

PS 同じ問題がくり返されるとき、正しく対処していても、依然として同じ問題がくり返されることもあります。

それは、処理が順調に進んでいる場合です。ハイヤーセルフが「順調にいっていますね。じゃあ、いらないこころのなかのジャンクをどんどん片づけてしまいましょう」ということで、同じようなイメージでそれが見えるためにくり返しているように感じる場合もあるのです。

その場合には、じゃんじゃん受けいれて、こころをさっぱりして、真の自分を取り戻しましょう!

(「気づきの日記」バックナンバーはこちら: 古川 貴子/ ヒプノセラピー・カウンセリング )

今年もアフタヌーンティー行脚の旅がとまりませぬ。

いろいろいただいてみてわかったけれど、同じような見た目のアフタヌーンティータワーでもクオリティには大きな差があるということ。とっても可愛いのに、けっこう大味ってこともあるのです。

今回のマンダリンオリエンタル東京はいかがでしょうか? ここはアフタヌーンティーファンにとっては、人気の高い巡礼地です。

ラウンジは、ホテル最上階の38F。わあ〜、いい眺め。これもお茶のおとものひとつです。

タワーはこんな感じの盛りつけ。

お茶は、大きめのカップで一杯づつ出されます。ポットの残りを気にすることがないので、次々いろいろなテイストを楽しむことができるというメリットが。私たちは、七〜八杯のお茶と珈琲をいただきました。難点といえば、「おかわりいかがでしょうか?」とひっきりなしに声をかけられるため、少々気ぜわしく感じるということもあります。

春らしくお花が飾られたセイボリーのプレイト。

もっとも地味なルックスのハート型サンドイッチが、意外にも驚くほどのおいしさ。さりげないものがもっともおいしい! ホテルの実力ですね。(これはクリーム状のチーズとハムがフィリングで、パン生地にいちごが練りこんでありました。)

スウィーツの部 その1は、タルトにゼリーにムース。どれも手がこんでいます。リンゴ型のスウィーツは、アールグレイのムースをチョコでコーティングして、まんなかにラズベリーがひとつ入っています。台座のサブレもおいしい。

スウィーツの部 その2は、マカロン、シュークリーム、チョコレートケーキ。どれも愛らしいです。このプレートはしっかりとした甘さのスウィーツなので、濃いめのカフェラテのほうがあいます。

あと、チーズとレモンのスコーンにイチゴジャムとレモンカード、クロテッドクリームぞえ。スコーンはおかわりをききにきてくれます。ランチを食べてなかった私たちは、モチロンお願いしました!

どれも丁寧に作られていておいしいけれど、人間の反応ってとっても正直。やっぱりとびきりおいしいものは率直に「オイシイ♡♡」と声のトーンとボリュームが数段あがってしまいます。ほとんど動物的反応(笑)。お友だちと同じところで連発しているので、やっぱりそれらは間違いなく美味なのでしょう。

お時間はきっちり2時間制なので、時計を横目にせっせといただくアフタヌーンティーでした(笑)。

日本のアフタヌーンティーはホント職人技レベルで手がこんでいますが、本場のイギリスとかはここまで可愛くないのではないでしょうか? 海外のアフタヌーンティー、有名どころで何度かいただきましたが、まったくもって記憶に残っていません ・・・(汗)。

はじめてダウンタウンさんのある番組を見たとき、最初はその主旨がつかめず「いったい何をしているのだろう?」とわけがわからなかったものです。

それは「笑ってはいけない」シリーズ。大物タレントさんたちの意表をつくヘンテコな出しものの数々は、間違いなく笑いのツボをおしまくるのですが、それでも「絶対に笑ってはいけない!」のです。もし笑ってしまったら、お尻をたたかれたり、タイキックや罰をくらうことになります。だから、こらえるこらえる。

笑いは、笑おうと思って笑うわけではなく突発的に起こる反応なので、みんなどうにもならずにバシバシ罰をくらいます。

笑うまいとしても笑っちゃうのを止められないからこそ、次から次へと笑いを仕掛けられるし、見ているこちらも笑ってしまうのです。

「笑う門には福きたる」で幸せになるには笑うことは欠かせません。しかし、じつはもっと確実に幸せのために役だつ地道なこともあるのです。

それはなにかと言うと、「文句を言わないこと」なのです。

だから、もし私がダウンタウンさんのような番組を作るんだったら(笑)、「笑ってはいけない」ではなくって「文句を言ってはいけない」となります。

「文句? そもそも、そんなに文句なんて言ってないから、ピンときませんけど」って?

ハイ、たしかに声に出して正面きっては文句を言わないかもしれません。だからといって、言っていないというわけではありません。本当に自分自身に正直になったとしたら、誰でもこころのなかでは文句のオンパレード、文句のたれながし状態であることに気がつくかもしれません。

文句というのでわかりづらいようであれば、「批判すること」、あるいは「ムっとすること」「見下すこと」「ひとこと言っちゃうこと」「自分のやり方にしたいこと」。これらは、みんな文句です。

コントロールできない笑いと同じで、文句もいつ、どんな場面で飛びだしてくるのか、自分でもまったくわかりません。

そして、じつはこの無意識のうちに日々やってしまっている文句こそが、自分が目にする世界の彩りや安らぎ感を決定的に決めている重要な要素なのです。

文句を言うことで、自分の目にする世界にどんな影響がでているのかというと ・・・。

文句を言うことは、ひとつの流れである「あるがままである、そのままのもの」(完全無欠であるひとつのものと考えるといいと思います)に対して、挑戦をいどんでいるのです。いちゃもんをつけて、あるいち部分だけ切り離してしまうように攻撃しているわけです。

完璧にしあげられた一枚の絵があるとして、それに対して「この部分はないほうがいいでしょ」「ここはおかしいでしょ」と色を変えたり、切り取ったり、構図を変えたり ・・・ 自分の好みでメタメタにしているようなもの。

何の問題もなかったところ(完全な一枚の絵)に、「私」の好みという他の誰も理解できない個人的な理由でケンカを売っているようなものなのです。

メタメタにしちゃったあげく、なぜか自分でその惨状をなげいているわけです。本当は、自分があれこれ言うまでは何の問題もなかったはずなのに ・・・ です。

そして私たちは無意識のうちに、自分がメタメタにしたのがわかっているので、罪悪感を感じます。

罪悪感を感じているということは、それに対する裁きがあって当然であると信じているので、外側に自分に対する裁きを見るようになります。

それが自分にとっての、問題や困難となって見えるというわけです。たんに自分自身の「文句を言う」気持ちが外側に投影されたものを見ているにもかかわらず。

だから、「あるがまま」であるものをただあるがままにしておくためには、「文句を言ってはいけない!」のです。

あの「笑ってはいけない」で次から次へと笑いが仕掛けられてくるように、私たちのエゴも次から次へと不平不満のポイントに見えるようなことを仕掛けてきます。裁け裁け、そして苦しめ苦しめと。

「ホラ、見てごらんよ。あの人、あんなことしているよ。間違っているよね。おかしいよね。ヘンだよね」「この人、こんなことも知らないんだよ。恥ずかしいよね。笑っちゃうよね」「あきらかに、この人より自分のほうがうまくできるよね。優れているよね」「何やってるんだよ。ダメだな〜」「ホント、みんなおバカさんばっかりだよね」 ・・・ と次から次へとけしかけます。

エゴはすぐに飛出してきて、すかさず口を開くことで「あるがまま」を台無しにしようとします。本当にどれだけ巧妙に「優越感を感じようとしているのか」「自分のほうが上だと思おうとしているのか」気づいてみてください。ほんの小さなことでも、目のまえにいる相手と競争しているのに気がつくかもしれません。

そして、エゴのこんなくちぐるまに少しでものってしまうと、さらに自分の罪悪感をふやすこととなり、その結果として自分の人生に困難をふやすことになってしまいます。

でも、突発的に「文句を言ってしまった」としても、あの番組のように誰もその場ではお尻をたたきにやってきません。だから、ついつい気づかずにやりつづけてしまいます。そして、知らず知らずのうちに嬉しくない現実を目にするようになってしまうのです(だったら、その場でお尻をたたいて矯正してもらったほうがずっと親切ですが・・・)。

ほんとうのところ、やってくる現実に対しては、「口を開いてはいけないし(文句を言ってはいけないし)」、「指一本ふれてはいけない(コントロールしようとしてないけない)」のです。

「そのままであるものを、あるがままにしておくこと」こそが、私たちがしなくてはいけない唯一のこと、と言ってもいいかもしれません。

どこまでじっとしていられるでしょうか? 口をつぐんでいられるでしょうか?

そのとき、エゴが何て叫んでいるのか、耳をすませてみましょう?

「早く攻撃しないと(文句を言わないと)、自分の無能がばれる」・・・とでも言っているでしょうか? そう、すべての攻撃は怖れからやってきています。

そんなエゴの動きを観察してみてください。ただシラ〜っとながめてみてください。

ただ静かにエゴの動向を見守ることで、エゴはすごすごとおとなしくなります(お尻をたたかなくってもね)。

なので、どんなポイントで無意識のうちに裁いているのか、文句を言っているのか、不平不満を並べているのか、ムカっときているのか ・・・ エゴの動きを観察してみましょう。

ただエゴの動きに気がついて、見ているだけで、のっとられることが少なくなります。万が一、エゴのくちぐるまにのってしまったとしても、すぐに気がつくようになり、それ以上つづけられないし、またやめられるようになるのです。

あるがままの現実に対して口を開かないこと、つまり自分のこころのなかの文句が減るだけで、目にする世界の様相が変わってくるのに気がつきます。

「あるがまま」というものを信頼できるようになるし、また「あるがまま」を受けいれることでまったく新しい可能性というものに気づくようになります(同じ反応から生まれていた旧いパターンから解放されます)。

なぜなら、目にする世界のキケンは、自分のからだ全体から出しているハリ(そう、ハリネズミのように)が、世界という鏡にうつっていただけだったのですね。

どのような世界を目にしようとも、結局それは自分の考えの結果なのですね。

お笑いで人生に華をそえることも大切だけれど、「文句を言わない」ことでありもしない問題をわざわざ作りださないこともとても大切なことです。

思わず「文句を言っちゃったら」、こころのなかで笑いながら自分のお尻をたたいておきましょう。こうして気づいていくうちに、文句を言いそうな気配に気づいてくいとめられるようになり、まただんだん文句の数も減ってくるようになります。

ゲーム感覚で楽しんじゃいましょう!

(「気づきの日記」バックナンバーはこちら: 古川 貴子/ ヒプノセラピー・カウンセリング )

はじめてダウンタウンさんのある番組を見たとき、最初はその主旨がつかめず「いったい何をしているのだろう?」とわけがわからなかったものです。

それは「笑ってはいけない」シリーズ。大物タレントさんたちの意表をつくヘンテコな出しものの数々は、間違いなく笑いのツボをおしまくるのですが、それでも「絶対に笑ってはいけない!」のです。もし笑ってしまったら、お尻をたたかれたり、タイキックや罰をくらうことになります。だから、こらえるこらえる。

笑いは、笑おうと思って笑うわけではなく突発的に起こる反応なので、みんなどうにもならずにバシバシ罰をくらいます。

笑うまいとしても笑っちゃうのを止められないからこそ、次から次へと笑いを仕掛けられるし、見ているこちらも笑ってしまうのです。

「笑う門には福きたる」で幸せになるには笑うことは欠かせません。しかし、じつはもっと確実に幸せのために役だつ地道なこともあるのです。

それはなにかと言うと、「文句を言わないこと」なのです。

だから、もし私がダウンタウンさんのような番組を作るんだったら(笑)、「笑ってはいけない」ではなくって「文句を言ってはいけない」となります。

「文句? そもそも、そんなに文句なんて言ってないから、ピンときませんけど」って?

ハイ、たしかに声に出して正面きっては文句を言わないかもしれません。だからといって、言っていないというわけではありません。本当に自分自身に正直になったとしたら、誰でもこころのなかでは文句のオンパレード、文句のたれながし状態であることに気がつくかもしれません。

文句というのでわかりづらいようであれば、「批判すること」、あるいは「ムっとすること」「見下すこと」「ひとこと言っちゃうこと」「自分のやり方にしたいこと」。これらは、みんな文句です。

コントロールできない笑いと同じで、文句もいつ、どんな場面で飛びだしてくるのか、自分でもまったくわかりません。

そして、じつはこの無意識のうちに日々やってしまっている文句こそが、自分が目にする世界の彩りや安らぎ感を決定的に決めている重要な要素なのです。

文句を言うことで、自分の目にする世界にどんな影響がでているのかというと ・・・。

文句を言うことは、ひとつの流れである「あるがままである、そのままのもの」(完全無欠であるひとつのものと考えるといいと思います)に対して、挑戦をいどんでいるのです。いちゃもんをつけて、あるいち部分だけ切り離してしまうように攻撃しているわけです。

完璧にしあげられた一枚の絵があるとして、それに対して「この部分はないほうがいいでしょ」「ここはおかしいでしょ」と色を変えたり、切り取ったり、構図を変えたり ・・・ 自分の好みでメタメタにしているようなもの。

何の問題もなかったところ(完全な一枚の絵)に、「私」の好みという他の誰も理解できない個人的な理由でケンカを売っているようなものなのです。

メタメタにしちゃったあげく、なぜか自分でその惨状をなげいているわけです。本当は、自分があれこれ言うまでは何の問題もなかったはずなのに ・・・ です。

そして私たちは無意識のうちに、自分がメタメタにしたのがわかっているので、罪悪感を感じます。

罪悪感を感じているということは、それに対する裁きがあって当然であると信じているので、外側に自分に対する裁きを見るようになります。

それが自分にとっての、問題や困難となって見えるというわけです。たんに自分自身の「文句を言う」気持ちが外側に投影されたものを見ているにもかかわらず。

だから、「あるがまま」であるものをただあるがままにしておくためには、「文句を言ってはいけない!」のです。

あの「笑ってはいけない」で次から次へと笑いが仕掛けられてくるように、私たちのエゴも次から次へと不平不満のポイントに見えるようなことを仕掛けてきます。裁け裁け、そして苦しめ苦しめと。

「ホラ、見てごらんよ。あの人、あんなことしているよ。間違っているよね。おかしいよね。ヘンだよね」「この人、こんなことも知らないんだよ。恥ずかしいよね。笑っちゃうよね」「あきらかに、この人より自分のほうがうまくできるよね。優れているよね」「何やってるんだよ。ダメだな〜」「ホント、みんなおバカさんばっかりだよね」 ・・・ と次から次へとけしかけます。

エゴはすぐに飛出してきて、すかさず口を開くことで「あるがまま」を台無しにしようとします。本当にどれだけ巧妙に「優越感を感じようとしているのか」「自分のほうが上だと思おうとしているのか」気づいてみてください。ほんの小さなことでも、目のまえにいる相手と競争しているのに気がつくかもしれません。

そして、エゴのこんなくちぐるまに少しでものってしまうと、さらに自分の罪悪感をふやすこととなり、その結果として自分の人生に困難をふやすことになってしまいます。

でも、突発的に「文句を言ってしまった」としても、あの番組のように誰もその場ではお尻をたたきにやってきません。だから、ついつい気づかずにやりつづけてしまいます。そして、知らず知らずのうちに嬉しくない現実を目にするようになってしまうのです(だったら、その場でお尻をたたいて矯正してもらったほうがずっと親切ですが・・・)。

ほんとうのところ、やってくる現実に対しては、「口を開いてはいけないし(文句を言ってはいけないし)」、「指一本ふれてはいけない(コントロールしようとしてないけない)」のです。

「そのままであるものを、あるがままにしておくこと」こそが、私たちがしなくてはいけない唯一のこと、と言ってもいいかもしれません。

どこまでじっとしていられるでしょうか? 口をつぐんでいられるでしょうか?

そのとき、エゴが何て叫んでいるのか、耳をすませてみましょう?

「早く攻撃しないと(文句を言わないと)、自分の無能がばれる」・・・とでも言っているでしょうか? そう、すべての攻撃は怖れからやってきています。

そんなエゴの動きを観察してみてください。ただシラ〜っとながめてみてください。

ただ静かにエゴの動向を見守ることで、エゴはすごすごとおとなしくなります(お尻をたたかなくってもね)。

なので、どんなポイントで無意識のうちに裁いているのか、文句を言っているのか、不平不満を並べているのか、ムカっときているのか ・・・ エゴの動きを観察してみましょう。

ただエゴの動きに気がついて、見ているだけで、のっとられることが少なくなります。万が一、エゴのくちぐるまにのってしまったとしても、すぐに気がつくようになり、それ以上つづけられないし、またやめられるようになるのです。

あるがままの現実に対して口を開かないこと、つまり自分のこころのなかの文句が減るだけで、目にする世界の様相が変わってくるのに気がつきます。

「あるがまま」というものを信頼できるようになるし、また「あるがまま」を受けいれることでまったく新しい可能性というものに気づくようになります(同じ反応から生まれていた旧いパターンから解放されます)。

なぜなら、目にする世界のキケンは、自分のからだ全体から出しているハリ(そう、ハリネズミのように)が、世界という鏡にうつっていただけだったのですね。

どのような世界を目にしようとも、結局それは自分の考えの結果なのですね。

お笑いで人生に華をそえることも大切だけれど、「文句を言わない」ことでありもしない問題をわざわざ作りださないこともとても大切なことです。

思わず「文句を言っちゃったら」、こころのなかで笑いながら自分のお尻をたたいておきましょう。こうして気づいていくうちに、文句を言いそうな気配に気づいてくいとめられるようになり、まただんだん文句の数も減ってくるようになります。

ゲーム感覚で楽しんじゃいましょう!

(「気づきの日記」バックナンバーはこちら: 古川 貴子/ ヒプノセラピー・カウンセリング )

桜餅 ・・・ 昨日まではたしかにあったのですが、雛祭りのことはすっかり忘れていただいてしまいました。

でも、大丈夫!

冷蔵庫にこんなものを発見。

「さくらもちアイス」!!

どんなかな〜?? お雛さまにもお気に召していただけるでしょうか?

ルックスは、おっきめ雪見だいふく。

なかは淡いピンクのさくら風味のアイスに、ところどころあんが練りこんであります。

アイスクリームなので、しっかりとした味わいの珈琲にとてもあいました。ごちそうさま♡

さて、きょうも陽射しはすっかり春めいていますね。サクラが開くのもまぢか。楽しみです♪

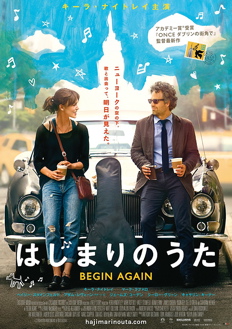

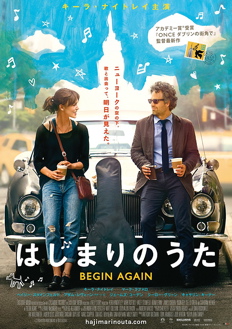

最近観た二本。まず一本目は・・・

スクリーンのまえには大きなスピーカーがゴロゴロ。コンサートが始まるような風景ですが・・・。

これは「爆音映画祭」の爆音上映会で、いくつかフィーチャーされた作品が爆音で上映されます。

爆音といってもただ音がガンガン大きいということではなく、普通の上映では拾われていないようなさまざまな音、むしろ意図的にカットされているような自然音などもその場面によって音が大きくされているのです。

でも、それによってかえって、登場人物の心理状態をあらわにしていたり、その場面がとてもリアルな感覚で伝わってきたりします。

私が観たのはジョン・カーニー監督の「はじまりのうた」。

キーラ・ナイトレイ扮するグレタがシンガーソングライターなので、彼女の歌声とさらに恋人役のアダム・レヴィーン(彼は何度もグラミー賞をとっています)の歌をたっぷり聴くことができます。

そして、これは以前に観ている作品なので、オリジナルとの違いがわかりやすいのです。

例えば、浮気をされて傷心のグレタが友人のライブハウスの片隅でボーっと飲んでいるのですが、突然ステージで彼女の歌を披露する機会を与えられるシーン。

バーカウンターの向こうのグラスや氷をあつかう音とか、ホールの人のさざめきが本来の作品よりも強調されていて、そのために彼女のこころの孤独感とか疎外感がよりひしひしと伝わってくるのです。

アダム・レヴィーンのライブのシーンなどは、まるでなまライブ会場にきているような臨場感。

どの場面もまったく不自然ではなく、むしろ街の喧噪やら、場面々々の自然な音をしっかりととらえているので、よりストーリーは現実味をましていたように感じたのでした。

これはお気に入りだったので、音を楽しみながら再び観られて楽しかった!

さて、もう一本は「グレイテスト・ショーマン」。

こちらも音楽が楽しめるミュージカル作品です。去年の今頃ヒットしていたオシャレなミュージカル「ラ ラ ランド」のスタッフが手がけたといいますが、こちらはだんとつゴージャスでパワフル!

テレビのトレイラーでもおなじみの「This is ME !」の歌声は圧巻です。この季節、新しい環境で新しいチャレンジをはじめるたくさんの人たちの背中をおしてくれるナンバーですよね。

テンポのいい展開とパワフルな歌声とダンス、そしてどの場面もきらきらゴージャスで、あっというまの2時間余でした。

私たちはみんな、自分には足りていないと思っているものをつけ足すことに忙しくって、それこそが幸せへの道のりであり、人生だと思ってしまっているけれど・・・それが粉々にくだけ散って、「そこには何も手にするものはなかったのだ」と悟るまでは、なかなかほんとうに大切なものに気づくことができません。

苦しい思いをしながら長い長い旅をして、結局はもといたところに舞い戻ってきて ... けれども、その旅の果てにこそ、「ようやくすべてはOKだった」ということを知ることができるのですよね。

ヒュー・ジャックマンのショーマン、はまり役でした。

最近観た二本。まず一本目は・・・

スクリーンのまえには大きなスピーカーがゴロゴロ。コンサートが始まるような風景ですが・・・。

これは「爆音映画祭」の爆音上映会で、いくつかフィーチャーされた作品が爆音で上映されます。

爆音といってもただ音がガンガン大きいということではなく、普通の上映では拾われていないようなさまざまな音、むしろ意図的にカットされているような自然音などもその場面によって音が大きくされているのです。

でも、それによってかえって、登場人物の心理状態をあらわにしていたり、その場面がとてもリアルな感覚で伝わってきたりします。

私が観たのはジョン・カーニー監督の「はじまりのうた」。

キーラ・ナイトレイ扮するグレタがシンガーソングライターなので、彼女の歌声とさらに恋人役のアダム・レヴィーン(彼は何度もグラミー賞をとっています)の歌をたっぷり聴くことができます。

そして、これは以前に観ている作品なので、オリジナルとの違いがわかりやすいのです。

例えば、浮気をされて傷心のグレタが友人のライブハウスの片隅でボーっと飲んでいるのですが、突然ステージで彼女の歌を披露する機会を与えられるシーン。

バーカウンターの向こうのグラスや氷をあつかう音とか、ホールの人のさざめきが本来の作品よりも強調されていて、そのために彼女のこころの孤独感とか疎外感がよりひしひしと伝わってくるのです。

アダム・レヴィーンのライブのシーンなどは、まるでなまライブ会場にきているような臨場感。

どの場面もまったく不自然ではなく、むしろ街の喧噪やら、場面々々の自然な音をしっかりととらえているので、よりストーリーは現実味をましていたように感じたのでした。

これはお気に入りだったので、音を楽しみながら再び観られて楽しかった!

さて、もう一本は「グレイテスト・ショーマン」。

こちらも音楽が楽しめるミュージカル作品です。去年の今頃ヒットしていたオシャレなミュージカル「ラ ラ ランド」のスタッフが手がけたといいますが、こちらはだんとつゴージャスでパワフル!

テレビのトレイラーでもおなじみの「This is ME !」の歌声は圧巻です。この季節、新しい環境で新しいチャレンジをはじめるたくさんの人たちの背中をおしてくれるナンバーですよね。

テンポのいい展開とパワフルな歌声とダンス、そしてどの場面もきらきらゴージャスで、あっというまの2時間余でした。

私たちはみんな、自分には足りていないと思っているものをつけ足すことに忙しくって、それこそが幸せへの道のりであり、人生だと思ってしまっているけれど・・・それが粉々にくだけ散って、「そこには何も手にするものはなかったのだ」と悟るまでは、なかなかほんとうに大切なものに気づくことができません。

苦しい思いをしながら長い長い旅をして、結局はもといたところに舞い戻ってきて ... けれども、その旅の果てにこそ、「ようやくすべてはOKだった」ということを知ることができるのですよね。

ヒュー・ジャックマンのショーマン、はまり役でした。

その1

一見、公園のように見えるこの景色・・・

これは、皇居を上からながめています。

なかほどの広々しているところには、もう一般人は入れません。その奥にあるうす緑色の屋根は宮内庁の建物。さらにその後ろに広がるうっそうとした森こそが御所のありか。いつも平らなところで見ているので、「なるほど!前おきの部分だけでもこんなにひろいのね」と驚きます。

見下ろしてはいけないエイアなので高さ制限があり、このあたりまでは許されるそう。そんな眺めを楽しみながらのランチでした。

その2

沼地? ぬかるみ?

いいえ、これは池です。カラッポになっている池。

吉祥寺にある井の頭公園に散歩に行ったら、ナント、池がこんなことになっておりました。

そういえば、ニュースで池の総ざらいをしている様子を見ましたっけ。底から自転車が出てきたり、えたいの知れない外来種の生物がいたり・・・。

幼少の頃からこの池を庭のようにして育った私ですが、こんな様子ははじめてです。

桜がひらく頃にはお掃除もすっかり終わるそうなので、いつものこんな美しいお姿に戻っていることでしょう。その頃にまた行ってみましょ!

〒153-0061 東京都目黒区中目黒1丁目3-11-1005 Tel 03-3719-6414

nakameguro Meguro-ku, Tokyo 153-0061

© 2022 office-lun.com All rights reserved.